2025.08.26

【おせんべいを食べようプロジェクト】第2回「あられ・おせんべいってどうやって作っているの?」

連載2回目「おせんべいを食べようプロジェクト」

「おせんべいを食べようプロジェクト」とは?

「おせんべいを食べようプロジェクト」は、おかきやおせんべいを作っているメーカーさんにインタビューし、おせんべいの魅力を再発見しよう!という企画です。

米菓大好きなもちみが、もっとおかきやおせんべいの魅力を知ってもらいたい!という気持ちで探求していく本企画。2回目は「おせんべいはどうやって出来上がるの?」です。

2回目のテーマ「おせんべいはどうやって出来上がるの??」

あられもおせんべいも、日本の主食である「お米」から作られています。しかし、それぞれ異なる種類のお米を使い、製造工程も少しずつ異なります。

あられは主にもち米が原料。粘り気のある生地を作り、焼き上げることで作られます。

おせんべいはうるち米を原料とし、うるち米を粉にして練り、蒸してから薄く伸ばして焼き上げています。

このように、同じお米から作られるお菓子でも、原料となるお米の種類や作り方に違いがあり、それぞれの独特の食感や風味を生み出しているんです。

あられ・おせんべいができるまで

あられの作り方

もち米をお餅にする

精米して水に浸したもち米を蒸し上げ、搗(つ)いてお餅にします。この工程で、もち米特有の粘り気が生まれます。

成型して固める

お餅を容器に入れたり棒状にしたりして形を整えて、冷やしてしっかりと固めます。

お餅を切って乾燥させる

固まった餅をあられの形に切って、生地の形を作ります。この工程であられの大きさや形が決まります。

さらに余分な水分をじっくりと取り除き乾燥させます。この乾燥工程が、あられの軽い食感を生む大切なポイントになります。

焼き上げ・味をつけて完成

乾燥した生地を焼いて、窯でじっくりと焼き上げます。最初はやさしい熱で焼き、その後一気に高温で膨らませて香ばしい焼き色をつけます。

焼き上がったあられに、醤油や塩などの調味料で味付けをして完成です!

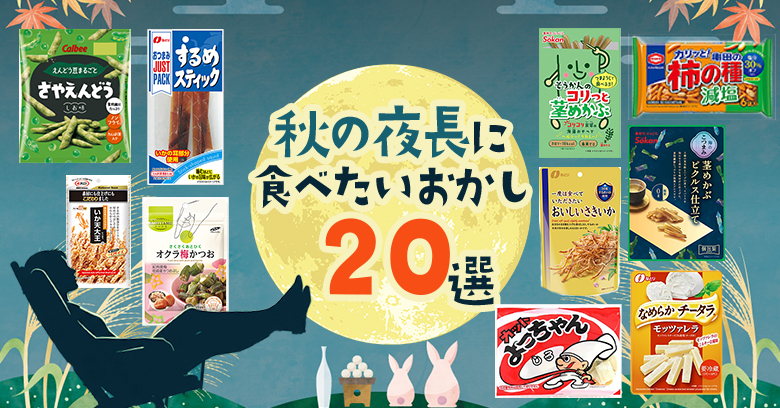

あられのお菓子

もち米からつくられたあられには、「栗山米菓 渚あられ」「岩塚製菓 田舎のおかき(醤油・塩・ざらめ)」などがありますよ♪

おせんべいの作り方

うるち米を粉にして練り上げる

うるち米を水に浸した後、石臼で丁寧に挽いて粉にします。この粉を大きな桶に入れて熱湯を注ぎながら粉を練り上げます。

生地を蒸し上げて搗(つ)く

せいろに生地を並べて蒸(ふ)かし、杵などで(つ)いて滑らかな状態にします。

生地を伸ばして切り抜く

生地をローラーで薄く均一に伸ばして、専用の刃などでせんべいの形に切り抜きます。その後、熱風で何時間もじっくり乾燥させます。

この工程で、せんべいのパリッとした食感の土台が作られるんですよ。

焼き上げ・味をつけて完成

乾燥した生地を焼き窯でこまめにひっくり返しながら、こんがりと狐色になるまで焼きます。焼き上がった熱いうちに、醤油をベースにした「たれ」を塗ります。たれがしっかりと染み込んだら、再度乾燥させて完成です。

おせんべいのお菓子

うるち米からつくられたおせんべいは、「三幸製菓 丸大豆せんべい旨口醤油味」をはじめいろんなお菓子がありますよ♪

揚げせんべいについて

また今回ご紹介したおせんべい・おかきの生地を、揚げる方法で作る「揚げせんべい」もあります。

「ぼんち ぼんち揚」や「亀田製菓 揚一番」などがありますので、ぜひ売場でも見かけたら思い出してくださいね♪

まとめ

あられもおせんべいも、日本人にとって昔から親しまれてきたお米のお菓子ですが、使われるお米の種類や、蒸す・搗く・焼くといったそれぞれの工程に違いがあることをわかっていただけたかなと思います。

もち米の粘り気を活かしたあられ、うるち米の風味とパリッと感を追求したおせんべい。どちらもこだわりと手間が詰まっていて美味しく味わえるので、ぜひ食べる時には想いを馳せてみてくださいね♪

もちみ

お菓子作りや工作など、なにかを作るのがが大好きな30代 楽しい気持ちになるお菓子を紹介します! 好きなお菓子は亀田製菓「白い風船」とブルボンの「ロアンヌ」と「エリーゼ」